深夜归家的外卖骑手,在老旧小区里连试5个充电桩均故障;物业管理人员每天手动抄录电表、排查设备;政府难以监管私拉电线引发的火灾隐患……这些场景暴露了传统两轮充电桩的三大硬伤:

运维低效:设备状态不可知,故障响应滞后;

体验割裂:支付方式单一(仅投币/刷卡),无远程管理功能;

安全失控:过充、短路无法主动防护,事故率居高不下。

而物联网技术的渗透,正将“哑终端”升级为“城市充电神经元”。

以某头部厂商的智能桩为例,其核心架构如下:

[感知层]

├── 电流/电压传感器 → 实时监测功率波动

├── 温控模块 → 电池温度>60℃自动断电

├── 摄像头(AI款)→ 识别车牌/电池型号

[网络层]

├── 4G/NB-IoT → 低功耗广域传输

├── 蓝牙模块 → 近场快速配网

[平台层]

├── 云端大脑 → 故障诊断AI模型

├── 用户APP/小程序 → 预约、付费、进度查看

├── 物业管理系统 → 收益分账、远程启停

预测性维护:云南某社区部署300台物联网桩后,系统通过电流波动特征提前3天预警电路老化,维修响应速度从48小时缩短至4小时。

远程批量操控:上海运营商可同时对5000个桩进行固件升级,无需人工跑场。

无感支付:扫码/无感支付占比达92%(某平台数据);

智能预约:用户通过APP查看空闲桩位,预约锁定避免排队;

个性化服务:识别不同电池类型(铅酸/锂电)自动匹配最优充电曲线。

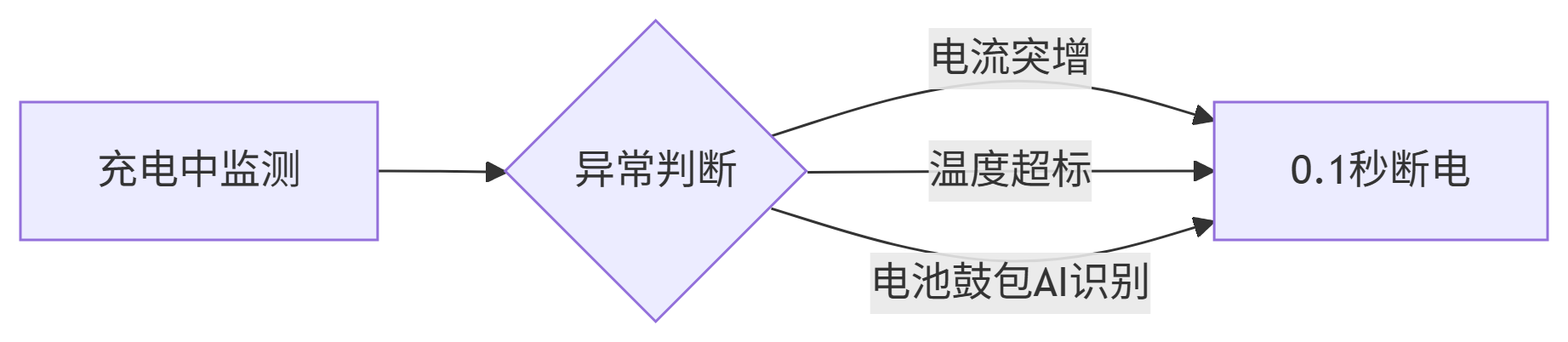

多维度防护:

某城市接入物联网监管平台后,电动车充电火灾事故同比下降83%(消防局2024年报)。

物联网让充电桩从“电费收割机”转型为数据价值枢纽:

动态定价:通过历史数据在高峰时段自动调价(如晚8点单价+0.2元);

保险增值服务:对接保险公司,为使用智能桩的车辆提供更低保费;

电池健康报告:向用户推送电池容量衰减提醒,导流至合作换电柜;

政府监管接口:实时上传充电数据至城运平台,辅助电网负荷调度。

案例:深圳“桩联网”项目通过开放充电数据,帮助政府优化新建1500个充电点的选址,覆盖率提升40%。

当前瓶颈:

⚠️ 标准缺失:各品牌协议不互通,数据孤岛仍存在;

⚠️ 安全焦虑:43%用户担忧支付信息泄露(行业调研)。

技术演进方向:

边缘计算:本地AI处理敏感数据,减少云端传输风险;

区块链分账:解决物业、运营商、业主多方自动清算;

V2G(车辆到电网):试点两轮车集群作为微电网储能单元。

当千万级智能充电桩连结成网,它们将成为城市能源流动的“末梢神经”——不仅终结充电焦虑,更在重构人、车、电的互动范式。未来的胜负手,不在硬件本身,而在于物联网数据炼金术的深度。